8月31日 なぜかメカニカル・パズル

8月は、世界史通史の2セットのほかに、ハナヤマのメカニカル・パズルを集めた。

主に、ハナヤマ純正品を函つきでメルカリの出品者から購入。

一箱700円(送料込み)

(ほかに、箱ナシの品や、中華製レプリカもけっこう買った)

普通の知恵の輪と異なり、亜鉛や鉄の合金でできており、重量感や高級感もあり、紐つけてペンダントにしたいほどの

品もある。

難易度も高く、たまにばらすのに成功しても、逆に組み立てる方法がわからなくなるものも多数ある。

世界的に著名なパズル作家の作品が多く、このハナヤマ製は海外でも人気があるようだ。

厖大なハナヤマ・コレクションを背に、解法を説明する米国青年のYouTube チャンネルもあるくらいだ。

今回集めてみて、よくわかったのは、私にはあまり才能がないということ。

そういえば昔々、ルービック・キューブが大流行したころも、解けなんだ。

逆に妻などは、ごちゃごちゃ弄んでいるうちに、ポロっと解いたりして、謎の才能があるようだ。

ハナヤマのラインアップ。ざっと90品はあるみたい。

https://www.hanayamatoys.co.jp/huzzle/products/

どこまで集めれば気が済むのか・・・

車谷長吉のように集め終わったらもう興味が失せるような

変な人間になりつつある。

パズル蒐集、はやく飽きがこないものかと思うこのごろだ。

8月30日

今朝の日経書評。

重田 園江『シン・アナキズム: 世直し思想家列伝 』(NHKブックス) 2025/7/25

7月にでたばかりの本。単なるウケ狙いの教養書じゃないようだ。来週(=来月)買おう。

『世界の歴史 第14巻』 日本の古本屋経由文学堂書店(金沢)990円

『世界の歴史 第26巻』 日本の古本屋経由文学堂書店(金沢)990円

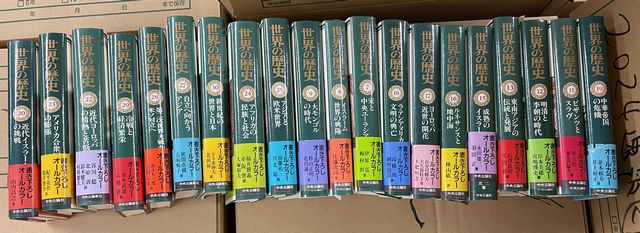

これで全30冊が揃った!

電光石火とはこのことか。己を褒めたい。

世界史関連、あっという間に2シリーズが揃ったので、あとは毎晩読むだけ。

来月買いたい本・物といったら

1)岩波講座 現代数学の基礎 全34冊 さすがにこれ猫に小判じゃなかろうかと悩み中。

2)白水社版 現代ロシア幻想小説(1975年ごろ)他シリーズ全6冊@某古書店

ブッツァーティ『タタール人の砂漠』 (岩波文庫) など 海外文学系

3)ハナヤマのメカニカル・パズル

8月29日

昨日は、2日続けて吉祥寺へ。

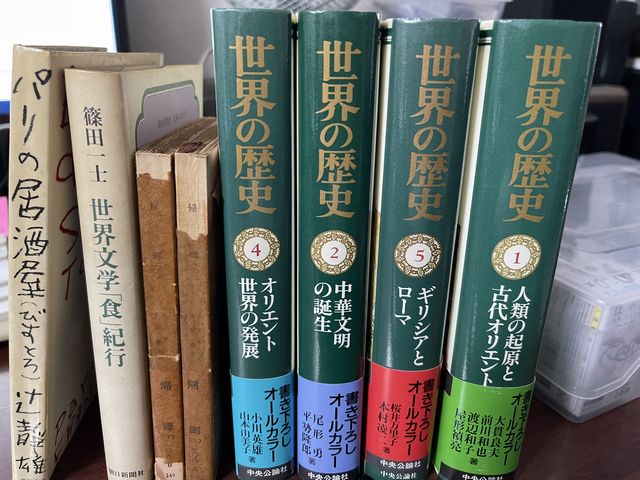

前日一部巻のみ買っておいた中央公論社版世界の歴史を買うため。

幸い、ほぼ手つかずで残っていたので、買うことにした。

一回では持ち帰れないので、思案。(その間に2冊ほどかわれてしまった)

結局、宅急便を使わず、駅前のビルに詰めているF君に預かってもらうことにし

20冊を駅前某ビルに運搬。

(よみた屋前では、元国分寺校のKさんにも遭遇。お元気そうで何より)

『世界の歴史』(中央公論社、1997年〜)7、8、9、11、12、13、15、16、17、18、19、20、22、23、24、25、27、28、29、30巻 2200円@よみた屋

家にかえってから

『世界の歴史』(中央公論社、1997年〜) 10、3、6、21巻@amazon、メルカリ注文

全30巻中、残りは、14巻、26巻のみとなった。電光石火の蒐集ぶりに満足。

毎晩、世界史と微分積分に取り組んでいるが、微分積分ではちょっとしたことでも躓いたりしている。

岩波講座現代数学の基礎は、来月早々買うことに決めていたが、猫に小判豚に真珠ではないかと再び悩み中。

めずらしくも昔の同僚に二人も会い、残暑厳しいなか、上の9冊を持ち帰って一息ついていると

これも元同僚のHさんから、N氏の急逝を知らされ、ショックを受ける。

8月27日に亡くなられたとの事。

わたしの人生の恩人を失ってしまった。

28年前の夏に亡くなられたDK銀行M氏のときもそうだったが、恩返しもできないうちに

大切な方を失ってしまった。

8月28日

天児慧『中国の歴史 11巨龍の胎動』(講談社、2004年)516円@Amazon

『図説世界の歴史 7』(創元社、2003年)1065円@日本の古本屋吉本書店(栃木) 注文

『図説世界の歴史 8』(創元社、2003年)1065円@日本の古本屋吉本書店(栃木) 注文

これで『図説世界の歴史』全10冊は揃った。

8月27日 今日も街歩き

中3日で吉祥寺・国分寺へ。

あいかわらずげんなりするほどの猛暑。

よみた屋に

中公版の世界の歴史(新版)がほぼ揃いででていて、眼を引く。

1997年からの刊行で、全30巻。

旧版は1960年の刊行で、これは学生のころ中公文庫他で何冊か買った。

全30巻ともなると、揃えるのにいささか体力気力を要す。

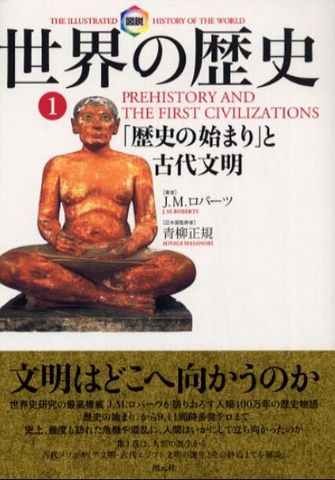

目下読んでるJ・M・ロバーツ版が全10巻だから、記述の精密さではこちらが上か。

各巻は、その分野の専門家である日本の学者が執筆している。

ちょっと悩んだすえに、古代史だけ買っておこうと

「世界の歴史」1・2・4・5巻(中央公論社、1997年〜)110円×4 購入。(3巻は見当たらず)

ほかに

トーマス・ハーディ 大沢衛訳「帰郷」上下巻(新潮文庫)55円×2 以上 よみおた屋

七七舎では

篠田一士「世界文学「食」紀行」(朝日新聞社、1983年) 100円 文庫版でもってるはず。

辻静雄『パリの居酒屋(びすとろ)』(柴田書店、昭和46年) 100円 カラー写真別刷り貼り付け本?がめずらしく買ってみたが

どうも前所有者が丁寧に各店の写真を貼付したのらしい。その努力に敬意を表したい。

8月27日 雑記

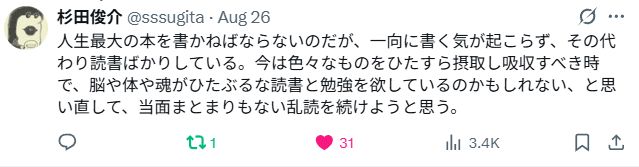

ここ数年注目している著述家杉田俊介氏のつぶやき。

「脳や体や魂がひたぶるな読書と勉強を欲している」

なるほどねえ。

次男のお嫁さんへの誕生日プレゼント。今年はこれ。

昨年と同じく Amazon 経由で注文。

お孫さんも好きそうなので、一家で召し上がってもらう。

8月26日 文学に別れを告げる?

最近歴史づいているので、

『集英社版 日本の歴史』第1巻(集英社、1991年) 317円@Amazon

『集英社版 日本の歴史』第2巻(集英社、1991年) 265円@Amazon

この叢書第3巻以降は集めてるので、欠けていた最初の二巻を注文。

ちょっと古いけど、通史を学ぶくらいには支障はなかろう。

創元社版図説世界の歴史は、全10巻中、第7・第8巻が未入手。

講談社版中国の歴史は、全12巻中、 4,5,11,12巻が未入手。

この集英社旧版 日本の歴史は、全21巻+別巻 中、第14巻以降が未入手。

これらの欠巻情報は、Evernote にまとめているので、外出先でも参照できる。

徐々に集めていこうと思う今日この頃だ。

文系のくせに歴史は苦手で半世紀前は苦労した。

半世紀経って、暗記せずとも責められない(?)隠居の身分になり

ようやく歴史を学ぶ時期になってきたか。

60代もあと僅かというのに、歴史といい数学といい、日本の古典文学といい、英語といい

生命科学や地球科学といい、物理学史といい

ようやく学問の入口にたどり着いたという実感がする。

おかしなことかもしれないが、実感だ。

(あとは、これにAIやコンピュータ・サイエンス、データサイエンスが加わる。

小説の類は、いっそ読むのをやめようと、真剣に思案中だ。

最近、小説を読んでるとまだるっこしくて辟易する。

小説を受け付けないからだになったのなら、無理せず離脱するのも一考かと思う。

本買う量が減り、ツンドク山の扱いに困らなくなれば、体力的にも万々歳なのだから。)

■日本テスト学会

今年は東大本郷キャンパスで。2025年9月24日(水)〜25日(木)

新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年の第18回大会は開催中止となり、

2021年から昨年までの大会はすべてオンライン開催となっておりました。

したがって、皆様と対面でお目にかかることができますのは、

2019年に名古屋大学東山キャンパスで開催された第17回大会以来、

実に6年ぶりとなります。(上記サイトより引用)

無料で参加できるシンポジウムとかあればでかけてもいいかも。

■統計数理研究所

(1)多変量解析の入門講座

8月19日〜22日(4日間)

これも久方ぶりのリアル開催とあって、うれしかったが

帰省の予定と重なり見送った。(コロナの関係で帰省自体は延期)

2025年10月9日(木)〜10月10日(金)

2日間の受講で、19,800円(税込)

こちらはzoom 開催。2万円弱となると悩ましいところ。

結局、しっかり復習しないから身につかない。

前回の復習にでも取り組んだ方がよさそうだな。

8月25日 アトランティス伝説とはクレタ文明のことだった?

図説世界の歴史は、第2巻から、そののち届いた第1巻に遡り、メソポタミアやエジプト文明の興亡を読み終えて、

クレタ文明に入った。

その関係で

ジョン・チャドウィック 大城功訳『線文字Bの解読』(みすず書房、1962年) 521円@Amazon 注文

ロバーツ氏も、クレタ文明滅亡の原因を、テラ島(=現在のサントリーニ島)の火山大爆発によるものと推定しているとおり、

私も、サントリーニ島の大爆発(BC1628年) とそれによる巨大津波が原因ではないかと思う。

アトランティス伝説も、このサントリーニ島またはクレタ島の滅亡から生まれた伝説ではないかと

あらためて意を強くした。

(プラトンのティマイオス等ではアトランティス大陸は、

大西洋上にあったと記されている。だが、google map などでも閲覧できる、大西洋の海底の科学的探査では、大西洋に

島嶼の沈没のあと等は発見できていない)

アトランティス伝説=サントリーニ島大爆発と大津波 という仮説は、竹内均の著作で読んだのだが

元ネタはどこなのかは不詳。

サントリーニ島で謎の群発地震、科学者困惑 「極めて不可解」 ナショナルジオグラフィック日本版

2025年2月の記事

ヨーロッパ有数の観光地も、この冬は地震に見舞われた。(上記事)この記事でも、

紀元前の大噴火について言及されている。

(参考)

3600年前の超巨大「ミノア噴火」、津波の犠牲者をついに発見

この八月は、1)古代史 2)微分積分 3)メカニカルパズル に明け暮れた。

ハナヤマのメカニカルパズルの蒐集もけっこう進んでいる。

8月24日 メモ

(メモ) 金融工学の天才たちが金融業界で活躍する書籍をリストアップ

パプレ君に訊いてみた。

昨日買った トマス・パス 栗原百代訳『マネーゲームの予言者たち 複雑系科学者、市場予測に挑む』(徳間書店)は抜けてる。

エマニュエル ダーマン『物理学者、ウォール街を往く。―クオンツへの転進』(東洋経済新報社)も抜けてる。

| 書名/著者 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| ザ・クオンツ 世界経済を破壊した天才たち (原題:The Quants) スコット・パターソン |

ウォール街の金融危機とその背後にいる天才数学者集団(クオンツ)の興隆と崩壊を描く。 | 実話に基づくドキュメント。(角川書店) |

| ウォール街の物理学者 ジェイムズ・O・ウェザーオール |

物理学や数学を駆使して金融業界に進出していく理系集団の活躍と挑戦。 | クオンツの歴史や思想の流れも分かる。(早川書房) |

| リーマン・ショック・コンフィデンシャル アンドリュー・ロス・ソーキン |

リーマンショック時に活躍したウォール街の金融エリートたちの姿を詳細に描写。 | フィクション的な筆致のノンフィクション。(ハヤカワ文庫) |

| 世紀の空売り マイケル・ルイス |

金融工学的発想をもった金融マンたちが、リーマンショックで市場崩壊を予見し大勝負に挑む。 | 映画『マネーショート』原作。(文春文庫) |

| カオスの帝王 スコット・パターソン |

ブラックスワン現象など不確実性に挑むヘッジファンドのクオンツたちの実像。 | 複雑系科学と金融の接点。(東洋経済新報社 ) |

| フラッシュ・ボーイズ マイケル・ルイス |

高速取引を駆使する金融工学者、ITエンジニア集団が新たなウォール街の秩序に挑む。 | 現代的なクオンツ・ヒーロー群像。(文春文庫) |

小説(フィクション) 小説として執筆された「クオンツが活躍する物語」としてはアメリカで直接的に学者チームを題材にした有名な純粋フィクションは多くありませんが、以下のようなエンタメ寄りの作品も注目されています。

ポール・アードマン『無法投機』 (新潮文庫)

金融の知識と策略が物語の根幹をなしている推理サスペンスで、国際金融の内幕がリアルに描かれる。

8月23日

中2日で吉祥寺・国分寺。

家に帰り着くころに、高校野球 日大三高VS沖縄尚学決勝戦は終わっていた。沖縄の初優勝。

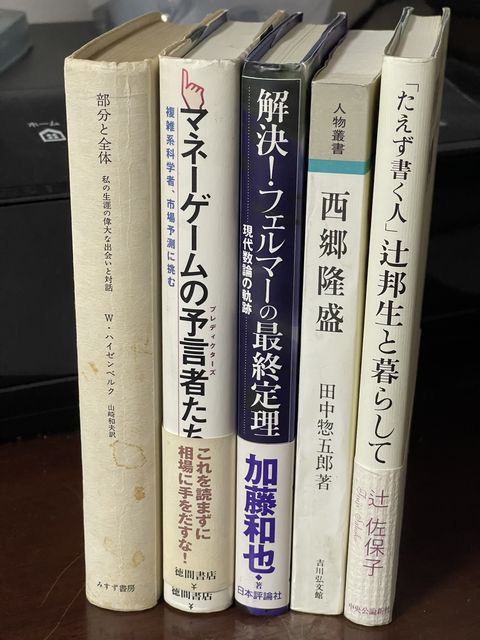

辻佐保子『「たえず書く人」辻邦生と暮らして』(中央公論新社)100円@七七舎

田中惣五郎『西郷隆盛』(吉川弘文館)110円

加藤和也『解決!フェルマーの最終定理』(日本評論社、1995年)110円

トマス・パス 栗原百代訳『マネーゲームの予言者たち 複雑系科学者、市場予測に挑む』(徳間書店)110円

類書は、ハヤカワや文春からでているが、たぶん読んでない。(持ってる可能性はあるが)

気が向いたので、買ってみた。

ハイゼンベルク 山崎和夫訳『部分と全体 私の生涯の偉大な出会いと対話』(みすず書房)110円 カバー欠け 以上よみた屋

この書、半世紀前に買ってるが、結局読んでいない。

稲垣足穂の最後の愛読書だという(松岡正剛談)

なにかきっかけにでもなればと思い買ってみた。

半世紀前の本も捨ててないので、自宅かトランクルームにあると思うが・・・

よみた屋で、天書の証明 第2版邦訳本をみつけたがいったん保留。原書は持ってるが、原書は何版かを手元で確認して、

次回にでも買おう。

8月22日

R・マンキェヴィチ 秋山仁監修 植松靖夫訳『図説 世界の数学の歴史』(東洋書林、2002年)1220円@ヤフオク注文

はて、数学史の図説とは?サンプル頁をみたかったがどこにもないので、とりあえず注文してみた。

『図説世界の歴史 9』(創元社、2003年)1582円@Amazon 注文 残りは7・8巻

自分の母の母の母の・・・・・ これ何十万年遡ってもとぎれることのないグラフ ミトコンドリア遺伝子

自分の父の父の父の・・・・・・これも何十万年遡っても決して途切れることはない。性染色体の遺伝子

これを何百万年も遡れば、旧人類からやがては類人猿までたどり着く。

敬虔な気持ちになる。

8月21日

いそがいはじめさんのX投稿で教えてもらった

シリーズ ヤポネシアの起源と成立 既刊4冊(第4巻は近日発売)

日本人と日本語の起源に関しては、このシリーズのように、やはり最新の研究成果を踏まえた解説がほしい。

いますぐには買わないが、マークしておきたい。

2021年の11月に発表された Nature の記事

Triangulation supports agricultural spread of the Transeurasian languages

は印字して枕頭においてあるが、まだ読めていない。

(後記)ちょっとづつNatureの英文を読み始めた。

ゲノム解析(母系のミトコンドリアとか父系の性染色体とか、あるいはもっと進んだ手法とか)が

脚光を浴びるせいで、(比較)神話学や民俗学がすっかり影をひそめてしまったのが残念。

大林太良とか吉田敦彦、石田英一郎、岡正雄などの、人類学・民俗学・神話学的なアプローチは

下のような最新の研究ではどの程度扱われているのか?

照葉樹林文化(中尾佐助とか)については、下の3巻目とアプローチが似ていそう。

名刺代わりの十冊(外国文学) 作業中 支離滅裂のため

・青い花(小牧健夫訳)

・火の娘よりシルヴィ・オーレリアまたは夢と人生(G:・ネルヴァル)

・千夜一夜物語(マルドリュス版かバートン版)

・悪の華

・ヴァレリイの詩

・中国文学全般

・嵐が丘

・ポオの小説と詩

・戦争と平和(トルストイ)またはカラマゾフの兄弟(ドストエフスキイ)

・ドイツロマン派の小説や詩(アイヒェンドルフとか)

・ヘッセやシュトルム

・シェイクスピア

・オヂュッセイア

・ホフマンスタール・ヴァルザー・ビュヒナー等

・ボルヘス 短編と詩

8月21日

『図説世界の歴史 10』(創元社、2003年)539円@Amazon

これで、残り巻は 7・8・9巻の三冊となった。

目下、買いたい本(など)は

1)上の残り巻

2)岩波講座 現代数学の基礎揃い(2万〜2.7万)

3)ハナヤマ(またはレプリカ)の、メカニカルパズル

となっている。2)は今月の予算を大幅に超過するので自粛中。

8月20日 AI は賢い2

AIは若手の学ぶ機会を奪うだけか NVIDIAは「1億体」と協働構想 Deep Insight 本社コメンテーター 村山恵一 日経記事

消滅しつつある人間の聖域

だが、話はそこで終わらない。 米オープンAIが「GPT-5」を公開するなどAIの性能競争は激しい。

初歩・補助的な仕事にとどまらず高度・専門的な領域にAIは浸透していく。

人間ならではとされてきた創造性や共感力も聖域と言い切れない。

番組でエヌビディアのファン氏はこうも語っている。

「やがてひとつの大きな従業員基盤ができる。一部はデジタルとAI、一部は生物学的な存在(人間)だ」。

事業アイデアの具体化にはなお人間が必要としつつ、AIがAIを採用し、AI同士で対話する未来を構想する。

そこではAIは人間が使う道具ではなく、人間と同列の扱いだ。

「労働力としての人間」は先の見通しにくい歴史的な転換期に突入した。

新人時代を乗り切っても続く構造変化への覚悟がいる。(記事より引用)

お盆が過ぎても相変わらず猛暑、猛暑。

めげずに吉祥寺・国分寺へ。

野上彌生子『秀吉と利休』(中央公論社) 110円 実は未読。

永井荷風『つゆのあとさき』(中央公論社、昭和6年) 函欠け、でもうれしい。

奥野克己+MOSA『マンガ人類学講義ボルネオの森の民には、なぜ感謝も反省も所有もないのか』(日本実業出版)110円 これ元版を読むつもりだったが、マンガ版が手に入ってしまった。これもうれしい。

徳仁親王『テムズとともに 英国の二年間』(紀伊國屋書店)110円 妻へのプレゼント

ヴェデキント 岩淵達治訳『地霊・パンドラの箱』(岩波文庫)55円 以上よみた屋

春名徹『にっぽん音吉漂流記』(晶文社)100円 江戸時代の漂流記物はみかけたら買う。

小川国夫『角よ故国へ沈め』(平凡社、昭和53年)100円 スペイン紀行か

網野菊『雪晴れ 志賀直哉先生の思い出』(皆美社、昭和48年)100円

三島由紀夫『太陽と鉄』(講談社、昭和43年) 100円

丸山健二のエッセイ集4・5冊@よみた屋 は、見送り。

8月20日 AI は賢い

昨夜躓いたこの等式変形

パプレ君に質問。

sin(x+h)-sinx = 2*cos(x+h/2)*sin(h/2) この式の変形がわからない。途中式を示せますか?

次の式を変形します:

三角関数の公式:「和-差の公式」

ここで、A = x + h、B = x として

それぞれを2で割ると:

途中式:

このように変形できます。

なるほど、わかった。というか、和と差の公式というのを全く失念していた。

8月20日 世界史をもう一度最初から

はやいもので8月も十日あまり。そして今年も残り4か月。

『図説世界の歴史 5』(創元社、2003年)1232円@Amazon

『図説世界の歴史 6創元社、2003年) 1148円@Amazon

こちらも全10冊中、6冊目まで来た。

毎晩通読しているが、やはりカラー写真が多いと読むのが楽しい。

各時代の専門家が書くのではなく、J・M・ロバーツ(1928-2003)の単著だから

専門的な記述はないが、全体への目配り、統合的な世界史への視点は一貫している。

この半世紀、世界史の概説といえば新書程度で

まとまった通史を読むことはなかった。

時折、半世紀前の<丸暗記せねば>というプレッシャーが頭をよぎる。

もう暗記しなくともいいんだ、とほっと安堵する。

森敦は、月山読了。文体の稠密さは魅力的だが、そもそもあまり<面白く>感じない。

ほか2冊ほど買ったが、いったん終了。

晩夏の晩は、1)世界史 2)微分積分 の交互読みということにしよう。

書籍蒐集には、岩波講座現代数学の基礎 再出品をマーク中だが、

今月は予算を超過するので、入札は早くとも9月の上旬になる。

一方で、これも半世紀ぶりに再燃した、メカニカル・パズル蒐集。

何回かヤフオクで<専門家>に競り負けていて、

落札したのは、この6品のみ。送料込みで3040円。

他にも手に入れたいものはあるが、思案中。

ハナヤマ純正品なら、中古は箱なしで500円〜、箱付きで700円位から。

中華製のレプリカはもうちょっと安くて1品300円ほどから。

8月18日 雑記

『図説世界の歴史 1』(創元社、2003年) 735円@Amazon

『図説世界の歴史 3』(創元社、2003年) 1040円@日本の古本屋経由金沢オヨヨ書林

『図説世界の歴史 4』(創元社、2003年) 720円@日本の古本屋経由金沢オヨヨ書林

聖書以前から、急きょ世界の古代史へ。

さすがに馬齢をかさねて半世紀、大学受験のころよりは、より重層的に古代文明史が楽しめる。

というか、遅すぎたが・・・・

8月18日 藤沢

お盆休みの最終日の日曜、藤沢で次男一家とともに、施設入居中の義母を見舞い。

次男一家は小田急ロマンスカーで豪奢な旅。お孫ちゃんが電車好きなので。

見舞いの後、藤沢駅そばのガストで、残暑払いの生ビール(次男と私)、スイーツ(妻、嫁さん、お孫ちゃん)。

藤沢駅で次男一家と別れ、古本屋二軒。

森敦『月山・鳥海山』(文春文庫)100円@光書房。

ここ光書房の品揃えはなかなかのものなのだが、前回は波動を合わせられず何も買わず。

今回やっと均一本で球に当てられた。次回はヒットになるかも。

駅そばの太虚堂は店頭本すら高し。

8月17日 雑記

森敦『文壇意外史』(朝日新聞社、1974年) 366円@Amazon

大野晋編『古典基礎語辞典』(角川学芸出版) 函欠け、カバー欠け、一部書込み有り を1472円でヤフオク落札。

枕頭に置いて時折繙くのなら、この程度の訳アリ本でかまわない。

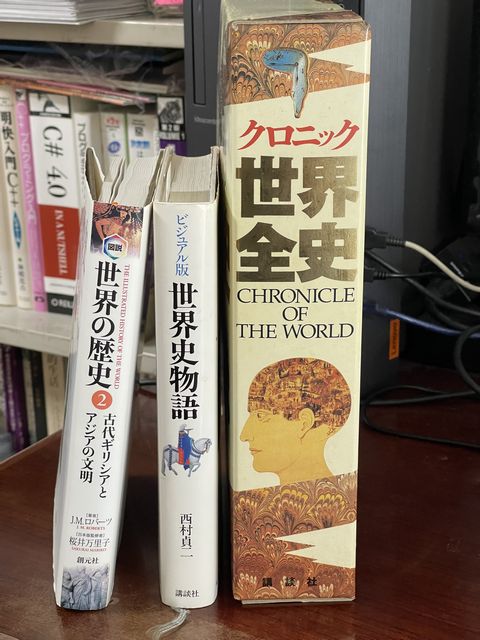

Amazon から、図説世界の歴史第2巻(写真左端)が届いた。

J・M・ロバーツ(1928-2003)の単著だが、全10巻 フルカラーの上製本だ。

これぞ求めていた世界史の通史だという気がする。

西村貞二のビジュアル版世界史物語も概要を把握するには良い本だが、もっと詳しく知りたい。

クロニック世界全史(講談社)は重すぎる。(いま体重計で測ったら、4.5kg 位ある)

半世紀前の大学入試で世界史にさんざん苦労した私だが、

目下古代史にふたたび関心が戻ってきた。

Amazon でこれらを検索していると

Oxford 数学史(共立出版)や、リチャード マンキェヴィチ『図説世界の数学の歴史』(東洋書林)なども

目に飛び込んで来、これもまた魅力的な数学史でおおいに惹かれる。

どちらかは近々手に入れたくなってきた。

浜の真砂はつきるとも世に買いたい本は尽きまじ

買いたい本が益々増えるお盆なのだ。

8月16日 雑記

昨日の夕方、11階の我が家まで飛びあがってきて鳴いていたセミ。

こんなに至近距離で鳴くのをみるのはめずらしい。

村上春樹『おおきなかぶ、むずかしいアボガド』(マガジンハウス)110円

『山下清』(山下清展企画室、1997年) 110円

『西東三鬼の世界』(東京四季出版) 110円

柳美里『月へのぼったケンタロウくん』(ポプラ社、2007年) 110円

中村滋『素数物語 アイディアの饗宴』(岩波書店、550円) 今日のいちばんうれしい本 以上よみた屋

村上春樹『街とその不確かな壁』(新潮社、2023年) 100円 カバーなし、帯付き 読むかも 今日二番目にうれしい本

『思想地図beta 』(サイフォン合同会社、2011年)100円 以上七七舎

8月16日 雑記

ヤフオクでいいねつけておいた岩波講座 現代数学の基礎 揃い2万円+送料は落札されてしまった。

まあ、難しすぎるものね。買っても猫に小判ではあるが・・・

また、ギリシア神話と旧約聖書の比較神話学のほうも、

そもそも古代オリエント、古代ギリシアの基礎知識が欠けてることに気づき

(半世紀前の高校生時代からさほどかわってない)

J.M. ロバーツ、 J.M. Roberts 『図説世界の歴史 2 』(創元社、2003年)1232円@Amazon 注文

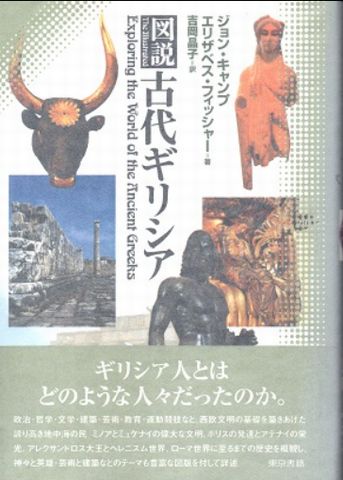

ジョン.キャンプ/エリザベス.フィッシャー 吉岡晶子訳『図説古代ギリシア』(東京書籍、2004年) 2090円@メルカリ注文

8月15日 雑記

森敦の月山以外の作品とか、聖書考古学関連の書籍とか、いくつか買いたい本も加わったが

総じてお盆の今は、のどがやけつくほどの渇きはない。(これが普通だろう)

車谷長吉などは、集めきったとおもったらすでに読む気も峠を越えて、自分でもバカじゃないかと思う。

目下、コレクト欲は、ハナヤマのキャストパズル(鋳造品パズル)、中華の模造品でなく、ハナヤマの純正品。

手に入れたものもたいがい解けていないというのに、どこからこの蒐集欲は来るのか?

よくいう、老境の愛玩欲(骨董とか)はエロス的欲動の代償なのか。

われながら、書いてみて、なるほどそういうところもあるかなあという気もしなくもない。

お盆明けに鹿児島に帰る予定だったが、新型コロナの関係で、面会ができなくなっている。

仕方がないので、航空券を2週間後に変更した。

株主優待の航空券なので、手数料はかからずに変更できた。

しかも、お盆前後はハイシーズンだったせいか、差額の返金が2500円ほどあるという。

ありがたい話だ。

今日の、年金入金もあわせて、なんとなくうれしい。

8月15日

すがひでみ、うちだひゃっけん、もりおうがい のWeb上での表記問題

パプレ君に訊いてみたが、パプレ君の回答にもなにかバイアスを感じる。

ほんとにあってるのか?訊いてる本人がよくわかってないから、尚更疑問に感じる。

A1: 「すが(糸+圭)」という漢字は、UTF-8で表記できます。

- 「?」のUnicodeコードポイントはU+7D53(10進数で32083)です。

- UTF-8でのバイト列は「e7 b5 93」となります。

つまり、一般的な環境(Unicode/UTF-8対応)で「?」という文字は正しく表示・保存・通信可能です。

フォントやソフトによっては表示できない場合がありますが、これはUTF-8対応とは別の問題です。

A2:「鴎の区が區」という字は、UTF-8で表記できます。

- Unicodeコードポイント: U+9DD7

- UTF-8バイト列: E9 B7 97

- URLエンコード: %E9%B7%97

Unicode/UTF-8対応環境で正しく表示・保存・通信が可能ですが、一部のフォントやソフトウェアで表示できない場合があります。

A3: 主な原因はShift-JISやEUC-JPなど一部日本語エンコーディングが「?」を収録していないことです。

- 古いコード体系(JIS X 0208準拠)には比較的新しい漢字は含まれないため、文字化けや「□」「?」表示になります。

- UTF-8/Unicode対応なら表記可能ですが、ページやシステムがShift-JISやEUC-JPだと表示不可。

- 「AUC」という文字コードは一般的ではありません。

- フォント未対応も別要因としてあります。

まとめ: 原因は主にShift-JISやEUC-JPの非収録であり、UTF-8+Unicode対応フォントを使えば解決します。

Q4: shift JIS では、いわゆるNEC外字で表記できるのだが、コードの割り当てが違うから互換性はないのか?

A4: NEC外字はShift JISの拡張領域に独自割り当てされており、他環境との互換性は基本的にありません。

- NEC外字: 主に0x8740〜0x879Eなど、独自領域に配置。

- Windows拡張(CP932など)とは文字セットや割り当てが異なるため、コード一致しません。

- 他環境で開くと文字化けや別文字に化けることが多いです。

結論: NEC外字は特定環境内のみ有効で、一般的なShift JISやUnicodeとは互換しません。

A5: 「?」のUnicodeコードポイントは U+7D53 です。

- Windowsは内部処理でUTF-16(Unicode)を使っています。

- 対応フォントがあれば表示可能。

- Shift JIS等には必ずしも含まれないため、Unicode対応が必要です。

つまり、Windowsで表示できるのはUnicodeとして管理されているからです。

8月14日 学問ハ長シ人生ハ短シ

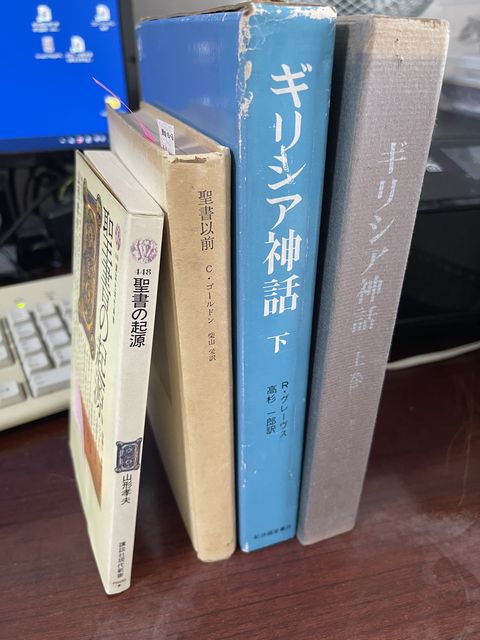

先日七七舎で入手したゴールドン『聖書以前』(みすず書房)(原著は1962年)が期待どおり面白く

ヘブライ文明とギリシア文明の壮大な交流を、精緻に解説していて、胸が踊る。

昨年だか、R・グレーヴスの『ギリシア神話』を読んで、その厖大な原注に舌を巻き、

旧約聖書の世界とギリシア神話の深い関係(特に農耕儀礼)に、驚いたものだ。

聖書(の)考古学 あたりでAmazon で検索すると

聖書考古学 - 遺跡が語る史実 (中公新書 2205) 2013/2/22 長谷川 修一 や

図説 旧約聖書の考古学 (ふくろうの本) 2021/7/27 杉本 智俊

あたりがヒットして、なるほど良書かなとも思うのだが

欧米の研究の成果について知りたく、

パプレ君に訊いてみた。(HTML出力もお願いした)

〜〜〜〜〜パプレ君の回答〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Cyrus H. Gordon著『聖書以前(Before the Bible: The Common Background of Greek and Hebrew Civilizations)』は、

古代ギリシャ文明とヘブライ文明の共通背景を探る先駆的な学術書です。

その後世にも影響を与えた関連著作やおすすめ文献は以下の通りです。

ギリシア神話とヘブライ文化(旧約聖書等)の関連に焦点を当てた比較研究の代表的著作は以下の通りです。

〜〜〜〜〜パプレ君の回答おわり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

う〜む、実に壮大な大海がひろがっているではないか!

60代ものこり僅かになったというのに、

なんだか学問の入口にようやくたどり着いたというのが実感なのだ。

8月13日

毎夜、寝床にひきこもって、気まぐれに少しづつ本を読む。

1)株式投資 2)鹿児島百年史(幕末) 3)聖書以前 4)世界骨董紀行 5)微分積分 6)AIエージェント開発

静謐系JAZZか、瞑想系アンビエントを、Spotify で聴きながら。各冊10頁がいいとこ。

もう昔のように分厚いカツを卵でとじたかつ丼をかっこむような読書はできない。

上品な松花堂弁当を少しづついただくような、そんな読書だ。

昼は、サッポロ一番塩ラーメン。

トッピングの白ごまが、袋めんにしてはゴージャズだなと、いまさらながら感心した。

『尾崎放哉全集 増補改訂版』(彌生書房) 330円

森敦『月山』(河出書房新社、昭和49年) 110円 若いころ読みそびれた。はたしてどうだろう。

村山七郎『日本語 タミル語起源説批判』(三一書房、1982年) 110円

清水勲編『ワーグマン日本素描集』(岩波文庫、1987年) 55円 以上よみた屋

『現代思想 1994年2月号 特集=世紀末の異端の思想家たち』(青土社) 七七舎

1時まで店の開くのをまって

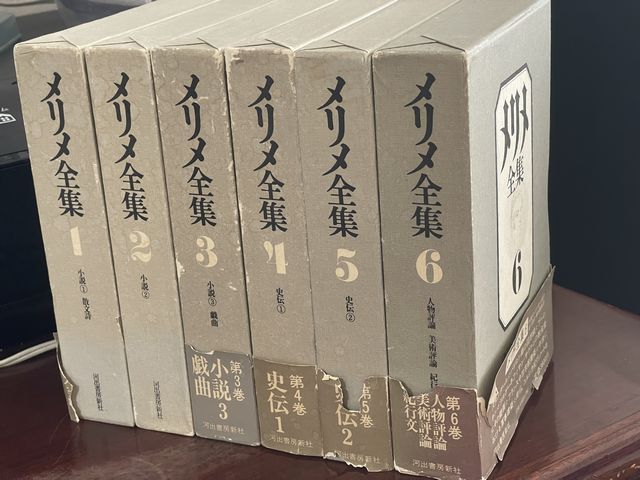

『メリメ全集』第1巻〜第6巻揃い(河出書房新社、昭和54年) 1500円@早春書店

最終巻第7巻は未刊のまま出版が途絶したので、既刊6冊を揃いとしている。

第3巻までの3冊をもってるが、それはいずれメルカリに出す予定。

8月12日 現代詩人全集完揃い

荒天の3連休が終わったと思ったら、明日から盂蘭盆会。

日本人の祖霊信仰と、仏教が習合した独特の行事。

牧野伸顕序『島津斉彬言行録』(岩波文庫、昭和19年) 598円@日本の古本屋経由江戸川区誠巌堂図書

熟読はしないと思うがどんな内容なのか興味深々。

科学技術、理工学に造詣が深く、かつ世界情勢に対する大局観をもった、当時としても稀有の藩主なり。

伊藤信吉解説『現代詩人全集』 第4巻(角川文庫)186円(ポイント清算)@Amazon

これで全10巻揃ったはず。文庫棚の手前に本が山積みで、現在の9巻を確認できていないが・・・

千円以上するので、長いこと迷っていたが、他に出物もないので。

晩夏、秋の気配。これは一時の清涼か・・・

8月11日 メカニカル・パズル

ハナヤマ純正品 3点 メルカリで638円

左から、キャスト・チェーン(2006年度人気投票1位)、マーブル(訳アリ・出品者が外したのちに復元できていないとの事)、エス&エス(芦ケ原伸之氏作)

どえも一筋縄ではいかないよう。

先日の中華製5点とあわせ8点になった。まだ1点しか解けてない。

他に、知恵の輪は32個も買ってしまった。

メカニカルパズル 他にも気にいったものがあれば買うつもり。

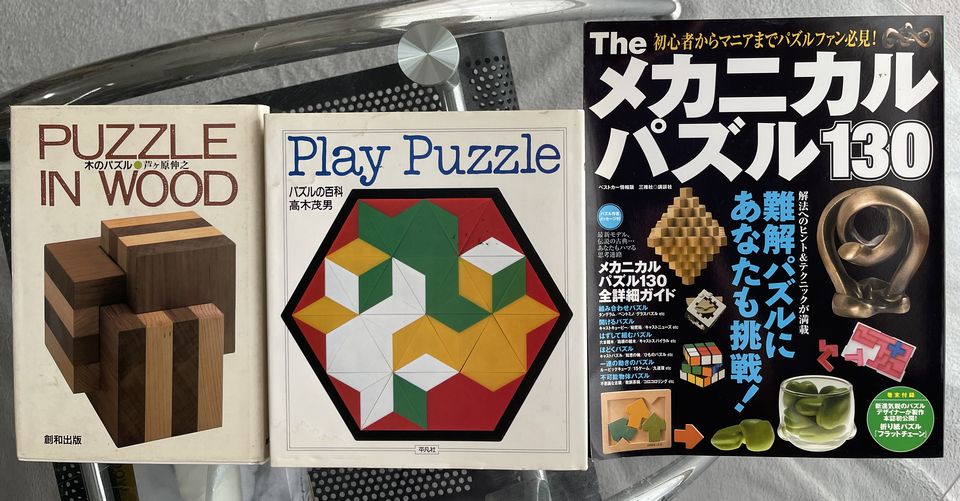

15年前に買っておいたムック『Theメカニカルパズル130』(講談社)がなかなか楽しい。

数理系のパズル研究書としては

ジェイソン・ローゼンハウス『「数独」を数学する -世界中を魅了するパズルの奥深い世界』(青土社、2014年) や

上原隆平『パズルの算法 手とコンピュータでのパズルの味わい方』(日本評論社、2024年) が長く検討本に入ってるが

購入には至ってない。

目下は、競技プログラミングで易しい問題を解くぐらいで、数理科学的にパズルを考察するほどの熱意はない。

8月11日 気になる本二冊

新刊本屋をあまりチェックしない変な人間だが、

めずらしくすぐにも買いたい本がでていたのを

気鋭の哲学者國分功一郎の日経連載エッセイで知った。

哲学者・國分功一郎さん 思索は夢想からはじまる こころの玉手箱

國分 功一郎編『畠中尚志全文集』 (講談社学術文庫、2022年)

Amazonに載っている書籍紹介文が仔細を伝えている。

國分功一郎のエッセイをここに引くのはためらわれるが、この書は國分功一郎の尽力によって

世に出た、奇跡のような本だ。

すでに3年前の本だが、店頭にあるだろうか。紀伊國屋かどこかで近日手に入れる予定。

牧野伸顕序『島津斉彬言行録』(岩波文庫、昭和19年)

岩波文庫のことはたいてい知ってるつもりだったが、これははじめて知った。

戦争末期にあって戦後の日本の希望となるようにと牧野伸顕が編んだ一冊だと理解する。

これも近日中に買う予定。

8月10日

CDを売る時代に比べて音楽家の収入は増えているのか減っているのか?

パプレ君に訊いてみた。正しいのかどうかはわからない。(HTMLテーブルのソースもパプレ君が生成)

| 項目 | CD時代 | ストリーミング時代 |

|---|---|---|

| 単位あたりの収益 | アルバム1枚あたりアーティスト取り分は約7.5ドル(数百円〜千円弱) | 1再生あたり約0.003〜0.01ドル(0.3〜1円程度) |

| 必要な販売/再生回数 | 数百枚でまとまった収益になる | 同額の収益を得るには数万?数百万再生が必要 |

| 収益の構造 | 単純(販売価格−流通やレーベルの取り分) | 複雑(配信サービス・レーベル・出版・権利者間で分配) |

| 業界全体の収益 | 2015年時点でCD売上は世界約70億ドル | 2024年に業界全体で約296億ドルに拡大、その69%はストリーミング |

| アーティストの収入傾向 | 中堅や新人でも一定のCD売上で収益確保が可能 | 再生数依存のため、ヒット曲や大きなファン層がないと収益が少ない |

| メリット | 1枚売れれば高単価 | 世界中で即配信でき、露出とファン獲得機会増加 |

| デメリット | 製造・流通コスト、在庫リスク | 単価が極端に低く、少ない再生数ではほぼ収益ゼロ |

好きなアーティストの新婦が出るからといって、レコード屋に足を運ぶといった古典的な時代は終わったんだね。

しかも、音楽産業のさらに上位の階層に、Amazon Apple Spotify といったグローバル企業が、上澄みをさらっている。

必ずしもアーティストの懐が潤ってるわけではないのか。

いっぽうで、売り出し中の音楽家にも、世界じゅうを舞台に活躍するチャンスがある時代になった。

8月10日 雑記

午後、曇り空で比較的涼しい中、国分寺へ。

昨日買いそびれた本+α を買う。

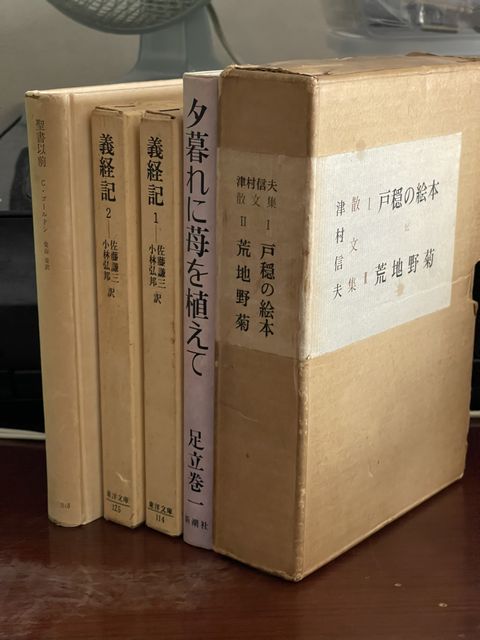

『津村信夫散文集 1戸隠の絵本 2荒地野菊』(珊瑚書房、昭和40年) 200円 2分冊を一函に収めている

C・ゴールドン 柴山栄訳『聖書以前』(みすず書房、1976年) 100円

佐藤謙三・小林弘邦訳『義経記』1・2(東洋文庫) 200円 現代語訳

足立巻一『夕暮れに苺を植えて』(新潮社、1981年)100円 @七七舎

近所の早春書店に寄ったら、メリメ全集既刊全7巻中6冊揃い(河出書房)第7巻は未刊のまま刊行途絶 1500円ででていて、迷ったが見送り。

8月10日 雑記

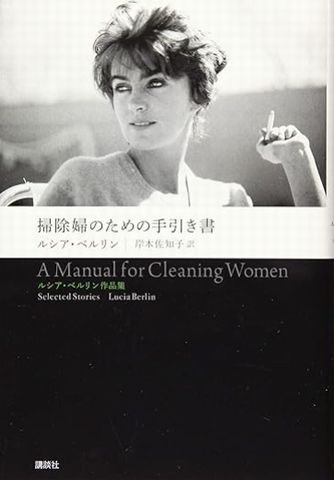

届いたルシア・ベルリン 岸本佐知子訳『掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン作品集』

どうも波長があわない。ほんとに小説を読むからだじゃなくなったのかも。

数日枕頭において読んではみたい。

寺島靖国『JAZZオーディオ快楽地獄ガイド』

これは波長がぴったりあう文体。

安原顯の音楽エッセイにたびたび登場していて

オーディオ狂いのご様子は存じ上げていたが

病膏肓、どんな風に自宅オーディオが仕上がってゆくのか、今後の展開を楽しむつもり。

まあ、私自身はオーディオはもういいかな。

第一上下階を気にせず聴く部屋がない。

150万円ほどかけてマンション一室を防音工事するのが先決だが

そこまでの情熱はない。

kenmo(湘南投資勉強会)『5年で1億貯める株式投資 給料に手をつけず爆速でお金を増やす4つの投資法』(ダイヤモンド社、2025年)1699円@ヤフーフリマ

著者は元手300万円から株式投資を始め、追加資金の投入なしに会社員を続けながら5年で資産1億円を達成、

現在は約3億円を運用している。投資の基本から解説し、お薦めの投資法を紹介。実際の保有銘柄も公開する。(日経記事から)

8月9日 吉祥寺・国分寺へ。

津村信夫の散文集(2冊セット)や村山七郎の大野晋批判などを見送ったが、買っておけばよかった。

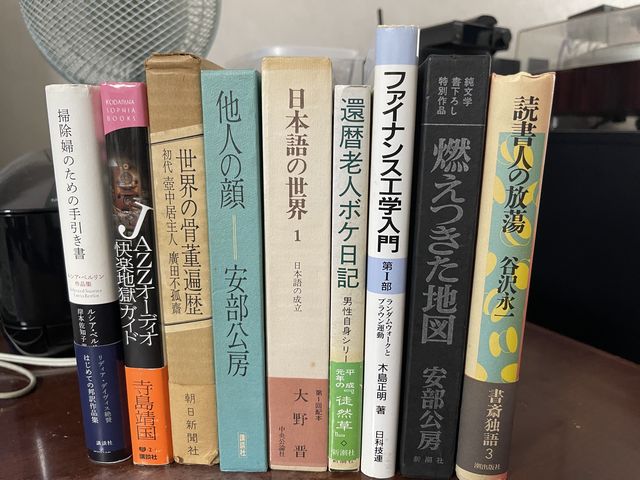

谷沢永一『読書人の放蕩』(潮出版社)110円

安部公房『他人の顔』(講談社)110円

安部公房『燃えつきた地図』(新潮社)110円

山口瞳『還暦老人ボケ日記』(新潮社)110円 山口瞳65歳のころの連載日記

大野晋『日本語の世界1 日本語の成立』(中央公論社)110円 以上よみた屋

木島正明『ファイナンス工学入門 第一部』(日科技連、1994年) 110円

寺島靖国『JAZZオーディオ快楽地獄ガイド』(講談社、1998年)100円 安原顯の書物などでさんざん聞かされた感のある

寺島靖国のオーディオ談議だが、読むのははじめて。 (JAZZの本は持ってる)

吉祥寺のジャズ喫茶「Meg(メグ)」のオーナーだが、入ったことはない。今もやってるのか?

『初代壺中居主人廣田不孤齋 世界の骨董遍歴』(朝日新聞社、昭和42年)100円 以上七七舎

8月9日 雑記

藤圭子劇場デラックス版2万円(CD6枚組+DVD2枚組、ブックレット)※CD6枚組のみなら4000円〜

は、さすがにポチッとするのは止めた。

このところ、街で衝動買いすることはほとんどないが、夜更けの寝床で衝動買いすることは多い。

自戒しよう。

なぜ藤圭子に惹かれるのか、そのわけが昨夜寝床でわかった。

高2か高3のころ、藤圭子の恋の雪割草というシングル(ドーナツ盤)を買ったのを思い出した。

あとにもさきにも、演歌のレコードを買ったのは、これ1枚だけだ。

YouTubeで、出世街道や恋の雪割草を聴くと、天性のうまさに惚れ惚れする。

日経書評

ネオリベラル・フェミニズムの誕生 キャサリン・ロッテンバーグ著 仕事・家庭、成功の個人化 批判

著者のロッテンバーグによると、今日もてはやされているフェミニズムは、20代の時期には仕事に投資し職業的に名をあげ、

30代には結婚して子供を得て、「すべてを持つ」ことをジェンダー平等社会の到来として称揚しているという。

もはや女性たちの人生において重要なのは、公的領域における職業的な成功だけでなく、私的領域である家庭での成功である。

そのため、私的領域におけるケアワークは余すところなくタスク化され、仕事をこなすように処理されることが要求される。

しかも、ケアワークは「外注化」され、成功とは程遠いその他の女性たちの手に委ねられていく。

東京大学教授 田中 東子氏の書評より抜粋

兵庫県立大学教授 竹端寛(今を読み解く) が選ぶ四冊

井上慎平著『強いビジネスパーソンを目指して鬱になった僕の弱さ考』

勅使川原真衣著『学歴社会は誰のため』(PHP新書・25年)

田中将人著『平等とは何か』(中公新書・25年)

最首悟著『能力で人を分けなくなる日』(創元社・24年)

8月8日 雑記

今朝は、鹿児島市内、わが実家附近で激しい雨が降っている、NHKで観た。

その鹿児島帰省だが、新型コロナの関係で面会ができなくなっており、当面再開できる目処がたってないため

いったんお盆明けのホテルはキャンセルした。

航空券は折をみて延期かキャンセルするつもり。

連日の猛暑のなか、岡崎武志さんはだらだらと過ごす日々を反省しておられるが

仕事をやめた私なぞもっとだらだら。

冬に仕事に復帰するのか?吾ながら微妙だ。

小説の類もあいかわらず買い続けてるが、長編小説など読む気力も体力もない。

ほんと、文学に別れを告げれば、いっそ清々するだろうとは思う。

その岡崎さんが、コメントしておられる村田英雄の人生劇場。

わたしも二十代なかば、どう生きてゆけばいいかわからない悩み深い時代に

この歌詞にこころ打たれたときがあった。

義理と人情の世界に救ってほしかった。

そんなことを思い出しつつ

藤圭子の出世街道を聴いていると、

藤圭子劇場デラックス版2万円(CD6枚組+DVD2枚組、ブックレット)がひどく欲しくなってしまった。

8月7日

【NZ-base】知恵の輪 ちえのわ 大人 難易度マックス 【5個セット】 1870円@Amazon

Amazon には玉石混交?いろんな業者から類似品がでてます。

この業者のは、メールで解答(PDF)や動画解説が入手できます。

写真左端のが一番難易度が高いとの事。(今のところ手がかりなし)

ハナヤマの純正品は高品質ですが、けっこう高価です。

以前、数冊本を買ってたのを思い出しました。

一番左の、芦ケ原伸之さんはパズルTで有名なパズル作家ですが、2004年に亡くなられました。

真ん中の高木茂男さんも著名なパズル研究家ですが、この方も2001年に亡くなられました。

[NZ-base] 知恵の輪 ちえのわ 大人 セット【難易度1〜3の32点セット】 1199円も購入。

解答が入手できるというので。

今冬買っておいた24点セット(解答なし)はメルカリで売却予定です。

やたら解答に拘るのは、いずれ孫の子にあげる予定なので、各種部品が散逸しても

元型に復帰できるようにとの細心の配慮のため。

8月6日

猛暑・炎暑にめげず吉祥寺・国分寺へ。

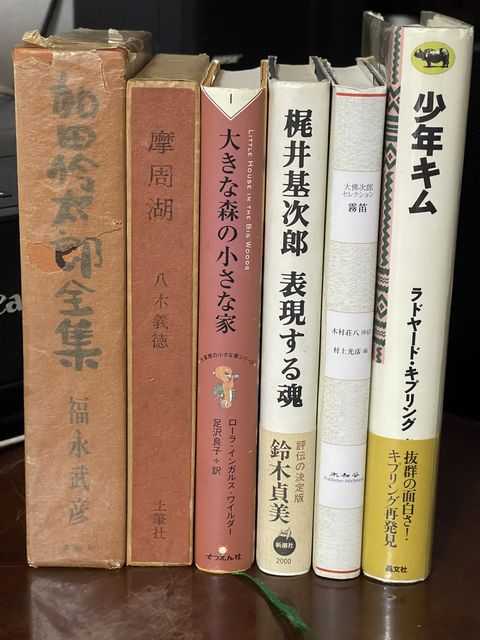

福永武彦『加田伶太郎全集』(桃源社、昭和45年) 110円 後年の新潮文庫版との異同は不詳。

八木義徳『摩周湖』(土筆社、昭和46年) 110円

ローラ・インガルス・ワイルダー むかいながまさ訳『大きな森の小さな家』(そうえん社、2013年) 110円

鈴木貞美『梶井基次郎 表現する魂』(新潮社、1996年) 110円

大佛次郎 村上光彦編『霧笛』(未知谷、2009年) 木村荘八挿絵 110円 以上よみた屋

ラドヤード・キプリング 斎藤兆史訳『少年キム』(晶文社、1997年)100円 七七舎

8月6日

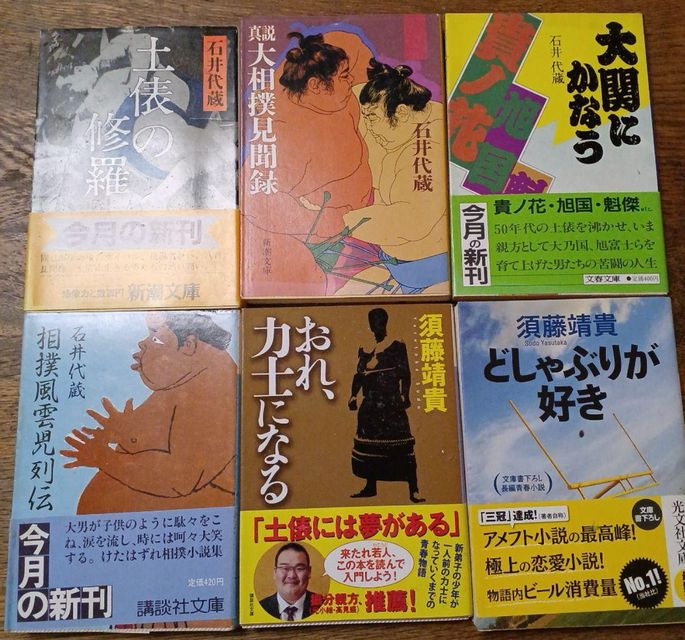

生成AIや微積分のことはさておき、なぜか

相撲小説や鹿児島近代史を読んでいる。

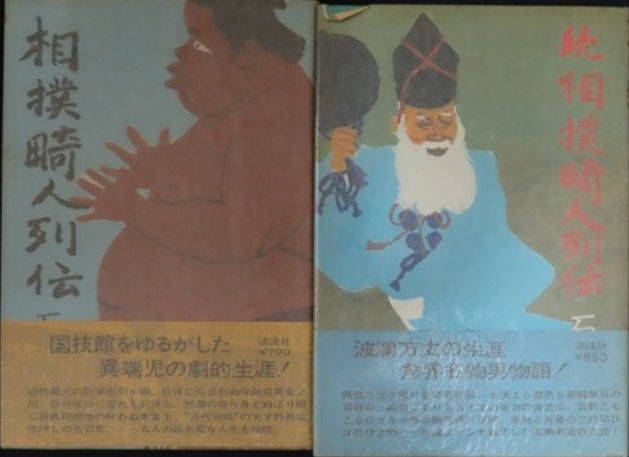

石井代蔵『相撲畸人列伝』講談社 1974

石井代蔵『続相撲畸人列伝』講談社 1975 2冊で、430円@メルカリ落札。ライバルなしの落札で出品者には申し訳ない安さ。

これが、講談社文庫版「相撲風雲児列伝」 とどう異なるか、確かめたい。

この講談社文庫版で、中編2作を読んだ。相撲人生後半生の侘しさに胸が痛む。なぜか石川桂郎の俳人風狂列伝を思い出した。

相撲小説は、いったんこれで打ち止めとしたい。

南日本新聞社編『鹿児島百年』全3巻 (春苑堂書店、昭和43年) 1500円+送料@日本の古本屋経由仙台阿武隈書房 注文

中巻のみを探したが手ごろな出物がなく全3巻揃いで買い直し。

余った上・下巻はいわもとさんふるかわさんに進呈してもかえって迷惑だろう。(中巻欠けで同じことになるから)

目下の読書テーマは

1)AIエージェント 2)微分積分 3)鹿児島近代史 4)相撲小説

5)安部公房 6)ドストエフスキイ 7)日本語・日本人の起源 8)谷沢永一の書評

8月5日 石井代蔵の相撲小説 AIエージェントで資本主義は新たな局面へ

石井代蔵の相撲小説 中編「押しの一手 小説若羽黒明明」(『相撲風雲児列伝』(講談社文庫)所収)が圧倒的に

面白く、

『相撲風雲児伝』(講談社、1978年) を330円(ポイント清算実質0円)@ヤフオクで、ライバルなしで落札。

Wikipedia に著作リストがあってありがたかったが、誤りを発見。(「相撲風雲児列伝」講談社文庫は、『相撲風雲児伝』講談社 の文庫化ではなく

処女作『相撲畸人列伝』講談社 の文庫化だと思う。(現物未確認だが)

いちおうこれが正しいとして、入手済み(未着含む)を黄色く塗っておく。

(メモ、石井代蔵著作)

『相撲畸人列伝』講談社 1974 これが「相撲風雲児列伝」講談社文庫

『続相撲畸人列伝』講談社 1975

『桂馬のふんどし 小説朝日山四郎右衛門』講談社 1976

『貴ノ花物語』講談社 1976

『相撲風雲児伝』講談社 1978

『土俵の修羅』時事通信社 1978 のち新潮文庫

『大関にかなう』九芸出版 1978 のち文春文庫

『巨人の肖像 双葉山と力道山』講談社 1980 「巨人の素顔」文庫

『天下盗り狼(ウルフ)千代の富士貢-九重三代風雲録』講談社 1981 のち徳間文庫

『真説大相撲見聞録』時事通信社 1981 のち新潮文庫

『数奇な運命の星の下に 大鵬幸喜半生記』ベースボール・マガジン社 1988

『相撲豪傑伝 第1巻』ベースボール・マガジン社 1989

『千代の富士一代』文春文庫 1991

『大相撲豪傑・名力士伝説 双葉山から千代の富士まで』時事通信社 1992

『大相撲親方列伝』文春文庫 1993

米テック、好決算でも9万人削減 AIで高まる技術者選別の荒波 (日経 8月5日記事)

マイクロソフトやメタに、業績好調であるにも関わらず、人員削減の波が押し寄せつつある。

日本ではIT人材が不足している現状だから、AIによる開発支援(生産性の向上)は喫緊の課題だろう。

AIが人間の知的労働を奪う時代。

成功した新興企業は、少数精鋭で巨額の売上を得る。

英語発音学習アプリを開発する米ボールドボイスは創業者2人、エンジニア4人、製品デザイナー1人の7人で、

売上高の指標の1つである年間経常収益(ARR)1000万ドル(約15億円)を設立からわずか4年で実現した。

AIにコードを書かせ、増員せず業務をさばく。

米国では「小さいチームの殿堂」と称し、50人以下でARR100万ドルに到達したスタートアップを集めたウェブサイトも登場した。

AIを使った開発支援「カーソル」を手掛ける米エニースフィアは社員20人だけで、 #CURSOR

21カ月でARR2億ドルを達成したと紹介された。

評価額は足元で約100億ドルとなり、巨大ユニコーン企業となっている。(日経記事より引用)

大半のホワイトカラー、プログラマ、SE、法曹(法律事務)、音楽家、デザイナー・・・ 職種は違えど、生き残るのは真にクリエイティブな一部の人間だけで

大方の仕事はAIが代替する時代。資本主義は新たな局面を迎えつつあるのかもしれない。

8月4日 ルシア・ベルリン

先月末から昨日にかけてまたまた本を買いすぎた。

今日・明日はネットふくめて本を買わないようにしよう。

万事が中途半端。いいとは思ってない。

岡崎武志さんが、ブログ上でめずらしく激賞しているので

ルシア・ベルリン 岸本佐知子訳『掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン作品集』(講談社、2019年)0円@メルカリ注文

表紙カバーの美女が著者ご自身だが、早逝されたこと、くらいしか知らない。

届いたら、まずは予備知識なしに読んでみるつもり。

5年ほど前、日本でも評判になったらしいが、近年海外文学は実に疎いので、知らなかった。

しかし、何故、他の著著は翻訳されてないのか? 講談社から数冊でていた

Amazon は何冊か洋書を薦めてくれている。よさそうならば、そこにも向かうつもり。

8月3日 郷土の近代史にも手をそめた

猛暑にめげず今日も吉祥寺・国分寺へ。

丸谷才一『女ざかり』(文藝春秋)110円

丸谷才一『輝く日の宮』(集英社)110円

植草甚一『カトマンズでLSDを一服』(晶文社)110円

木田元『哲学散歩』(文藝春秋、2014年) 110円 遺作 興味深いテーマのエッセイ多し

ハイネマン 大野俊一訳『ゲーテ伝』1〜4(岩波文庫、1983年) 55円×4

アガサ・クリスティ『ビッグ4』(ハヤカワ文庫)55円

アガサ・クリスティ『第三の女』(ハヤカワ文庫)55円

アガサ・クリスティ『杉の柩』(ハヤカワ文庫)55円

アガサ・クリスティ『鳩のなかの猫』(ハヤカワ文庫)55円 以上よみた屋

村上春樹『村上T 僕の愛したTシャツたち』(マガジンハウス)100円 気安く読めそう。

南日本新聞社編『鹿児島百年 上(幕末編)』(春苑堂書店、昭和43年) 100円

南日本新聞社編『鹿児島百年 下(大正昭和編)』(春苑堂書店、昭和43年) 100円

明治百年記念事業。版元は地元の大手書店。序文は司馬遼太郎ほか。

全3冊のうちの中巻(明治編)だが、Amazon、日本の古本屋では、中巻一冊よりも全3冊揃いのほうが安く出ている。

どうしてもほしければ、揃いで買い直すしかなさそう。

郷土の近代史というのも未開拓の領域。やっと読む気になった。

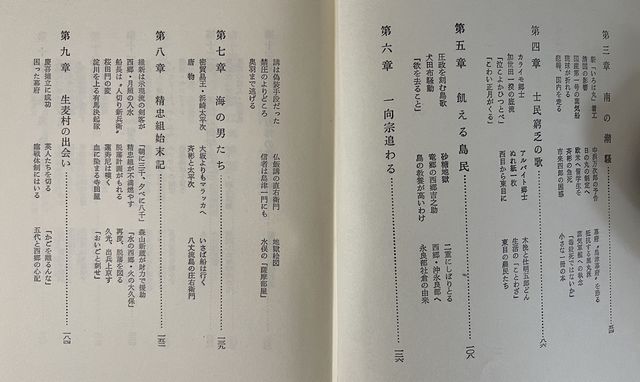

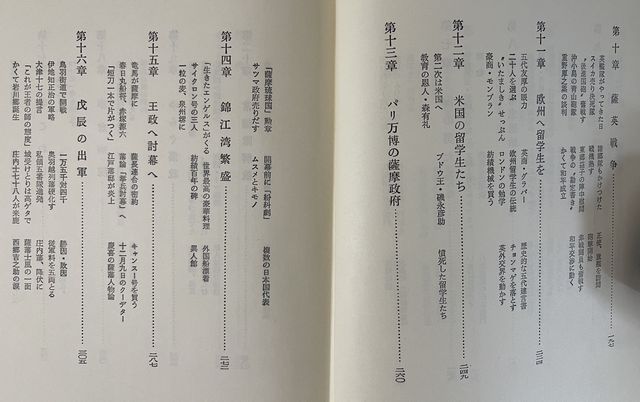

第1巻(幕末編)目次から抜粋

8月3日 近代相撲史参入

昨日買った

谷沢永一『閻魔さんの休日 読書コラム』(文芸春秋、1983年)

がなかなか面白い。このひとの書評は、知らぬ本を読んでみたくなる効能がある。

石井代蔵『土俵の修羅』(新潮文庫)

石井代蔵『相撲風雲児列伝』(講談社文庫)

石井代蔵『真説大相撲見聞録』(新潮文庫)

石井代蔵『大関にかなう』(新潮文庫)

須藤靖貴『おれ、力士になる』(講談社文庫)

須藤靖貴『どしゃぶりが好き』(光文社文庫) 以上900円@メルカリ

ちばてつやののたり松太郎は完読したが、売ってしまった。

それ以外、相撲の本を読んだことはない。

谷沢永一が石井代蔵の現代大相撲伝を褒めていたので、読んでみることにした。

8月2日

昨日今日と、中央線有力古書店が総結集しての、中央線古書フェスタが神田で催されているが

なにしろ神田は遠いので、でかけるつもりはない。

よみた屋、七七舎にいってきた。

よみた屋では、丸谷才一の小説、エッセイ、対談集他、40冊ほどは均一棚にあったろうか!圧巻なり。

一大コレクションができるはず。

七七舎では、村上春樹のTシャツ本を、うっかり買いそびれた。

谷沢永一『閻魔さんの休日 読書コラム』(文芸春秋、1983年) 110円

『西国三十三霊場納経帖』(昭和10年) 三十三霊場すべて印あり 110円

大江健三郎『個人的な体験』(新潮社) 110円

開高健『輝ける闇』(新潮社) 110円

開高健『夏の闇』(新潮社) 110円

松本清張『過ぎゆく日暦(カレンダー)』(新潮社、平成2年) 110円 イギリス紀行日記などを収める。今日一番うれしい本

中国古典文学大系31巻・32巻『西遊記』上・下巻(平凡社) 110円×2 以上よみた屋

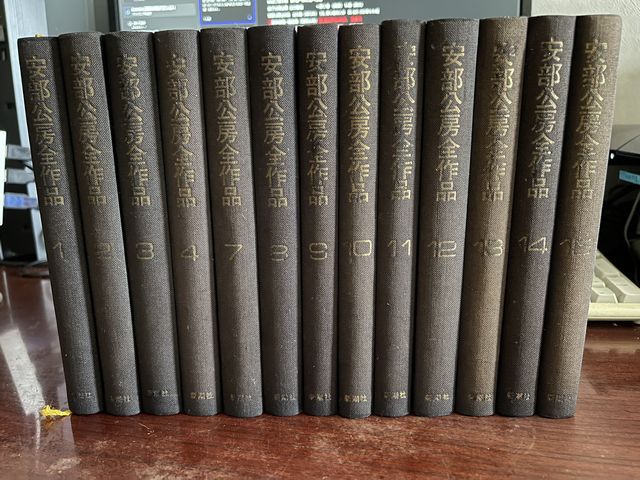

『安部公房全作品5 石の眼・棒他』(新潮社) 500円 これで全15巻が揃った。

スタンダール 山辺雅彦訳『ある旅行者の手記 1・2』(新評論、1985年) 100円×2 以上七七舎

8月1日 あれこれ本を買う

目下の関心事。

1)生成AI、 AIエージェント

2)日本人と日本語の起源

3)ドストエフスキイ、安部公房

4)基礎解析(微分積分)

森下篤『改訂新版 Visual Studio Code実践ガイド 定番コードエディタを使い倒すテクニック』(技術評論社、2024年) 1920円@メルカリ

松本直樹『生成AI時代の新プログラミング実践ガイド Pythonで学ぶGPTとCopilotの活用ベストプラクティス』(インプレス、2024年) 1600円@メルカリ

GitHub+Copilot 、Visual Studio Code の活用法を知りたくて2冊注文。

いまさらながらであるが、GitHub+Copilot は無料アカウントはないのだな。月額10ドルかららしい。

Dify Cursor GitHub+Copilot(Visual Studio Code) と、まずはさわってみなくてはなあ。

坂野徹『縄文人と弥生人-「日本人の起源」論争』 (中公新書、2022年) 450円@メルカリ

ここにも再度火が付いた。

『建築知識2025年8月号』(エクスナレッジ) 1800円@メルカリ 注文

■目次

1章 大量の本を保管する

2章 狭い空間を最大限活用する

3章 没頭できる空間を演出する

4章 気分で選べる読書空間をつくる

5章 蔵書をシェアする

6章 新たな本と出合う場をつくる

切実な本収納問題。いっそ文学に別れを告げようかと思案中なのも

本をしまう場所がないから。

果たして参考になるだろうか?(役に立たないなら売却する)

8月1日

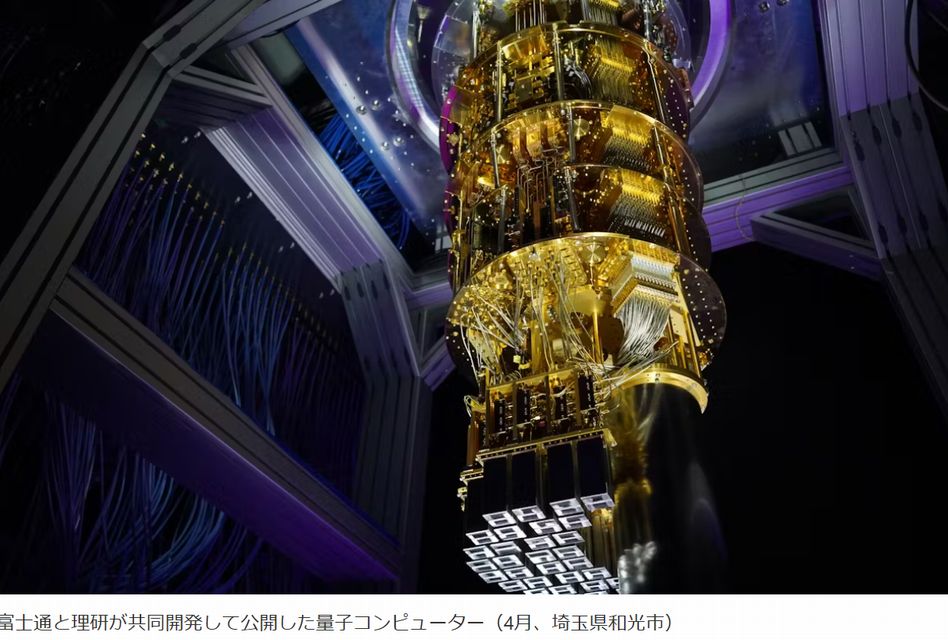

富士通と理化学研究所が共同で開発中の量子コンピュータ。

米中がしのぎを削るなかで、世界最高(?)を目指すらしい。

それにしても、神々しい姿よ。

SF映画にでてきそうな、

人類の知能を遥かに超えた異星人の超知能。

関係者のあいだでは、量子シャンデリアと呼ばれているのもむべなるかな。

富士通、世界最高の量子計算機開発 経済安保で国産化急ぐ (日経記事)

国分寺七七舎で、さんざん迷った末に

『安部公房全作品』全15巻中、第5・第6巻欠け。(新潮社、1973年) 函、本冊カバー欠け。状態は並の下。 1300円@七七舎

欠けてる2巻のうち

『安部公房全作品』 第6巻(砂の女、他人の顔) 21円@Amazon 注文。

第5巻も、随所にあるので、大丈夫。

迷ったのは、

1)一部巻欠け・・・・対応済み

2)読むかどうか?・・・・・構わず

3)生前全集で、安部公房はその後約20年も描き続けた。

→その後の作品群のうち、箱男や密会ほか所有している本多し。最近、新潮文庫から好編集の文庫がたくさん出ており、ほぼすべて揃えられる。

そうれにしても安部公房。

1924年〈大正13年〉3月7日 - 1993年〈平成5年〉1月22日)

生まれは私の父とほぼ同じ。昨年が生誕百年。

亡くなったのは満68歳のときで、今のわたしと同じ歳。

亡くなる一年前に脳内出血で倒れた。

ノーベル賞に内定していたといわれ、亡くなる直前まで、旺盛な執筆を続けていたらしい。

(『全作品(1973年)』以後) メモ(黄色は所有)

(小説)

箱男 (新潮社、1973年 / のち文庫)

洪水 (プレス・ビブリオマーヌ、1973年)

事業 (プレス・ビブリオマーヌ、1974年)

密会 (新潮社、1977年 / のち文庫)

方舟さくら丸 (新潮社、1984年 / のち文庫)

カーブの向う・ユープケッチャ (新潮文庫、1988年)

カンガルー・ノート (新潮社、1991年 / のち文庫)

飛ぶ男 (新潮社、1994年 / 改稿版・新潮文庫、2024年)

安部公房初期短編集(新潮社、2013年 / のち文庫)。〈霊媒の話より〉ほか全11篇

(戯曲)

愛の眼鏡は色ガラス (新潮社、1973年 / のち「緑色のストッキング・未必の故意」新潮文庫)

緑色のストッキング (新潮社、1974年 / のち「緑色のストッキング・未必の故意」新潮文庫)

ウエー 新どれい狩り (新潮社、1975年 / のち「緑色のストッキング・未必の故意」新潮文庫)

(エッセイ)

手について (プレス・ビブリオマーヌ、1973年)

笑う月 (新潮社、1975年 / のち文庫、改版2014年) - 創作ノート

都市への回路 (中央公論社、1980年)- 新版「内なる辺境/都市への回路」中公文庫、2019年

死に急ぐ鯨たち (新潮社、1986年 / 新潮文庫、1991年、新編・2024年)

(対談)

反劇的人間 (中公新書、1973年 / 中公文庫、1979年) - ドナルド・キーンとの対談

発想の周辺―安部公房対談集 (新潮社、1974年)

夏の宵はカンパリ。

ヤオコーで750cc 1650円程(+10%税)

パッションフルーツ、オレンジなどで割ります。